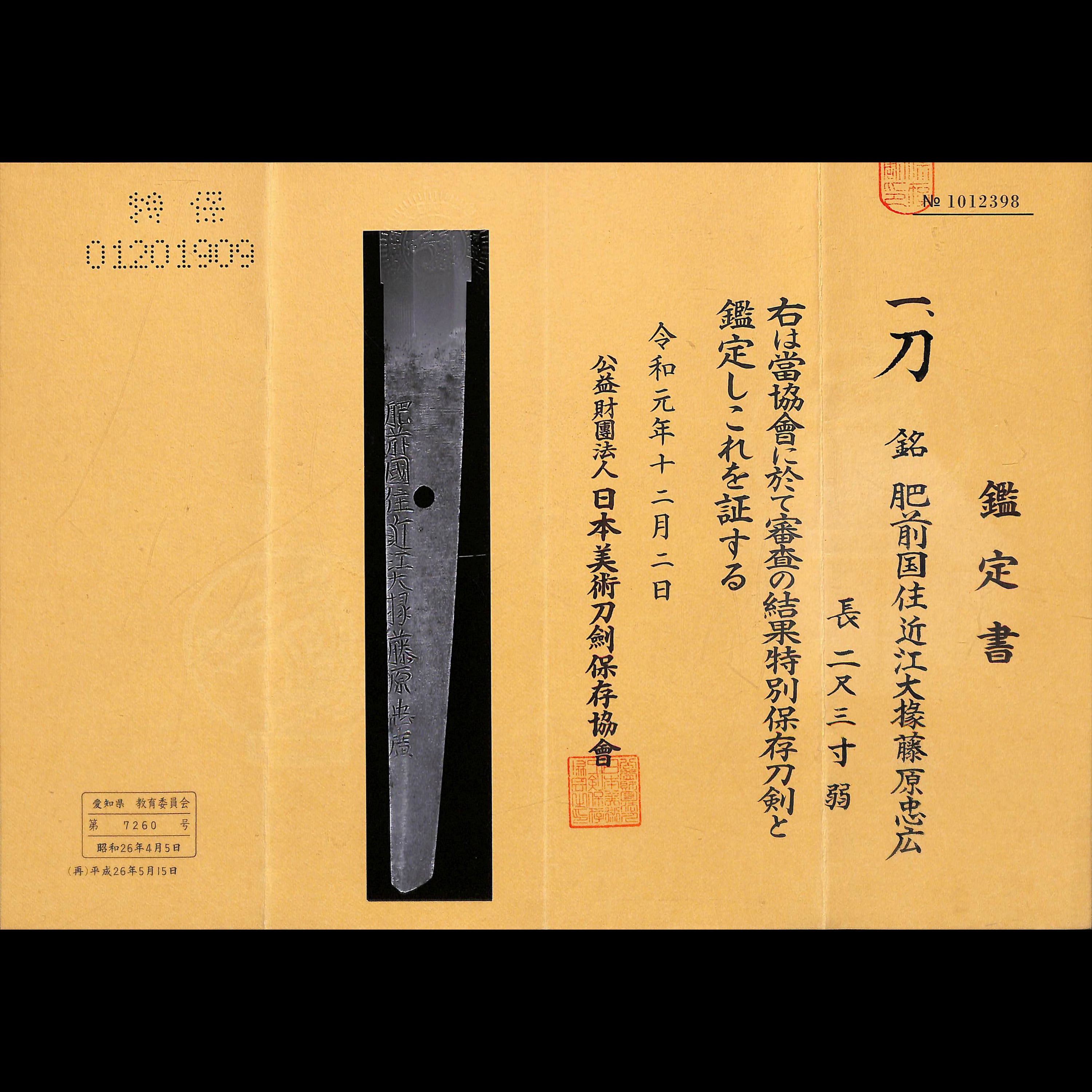

刀 肥前国住近江大掾藤原忠広

刀 肥前国住近江大掾藤原忠広

刀 肥前国住近江大掾藤原忠広

¥999 SOLD OUT

商品番号:20251111-002

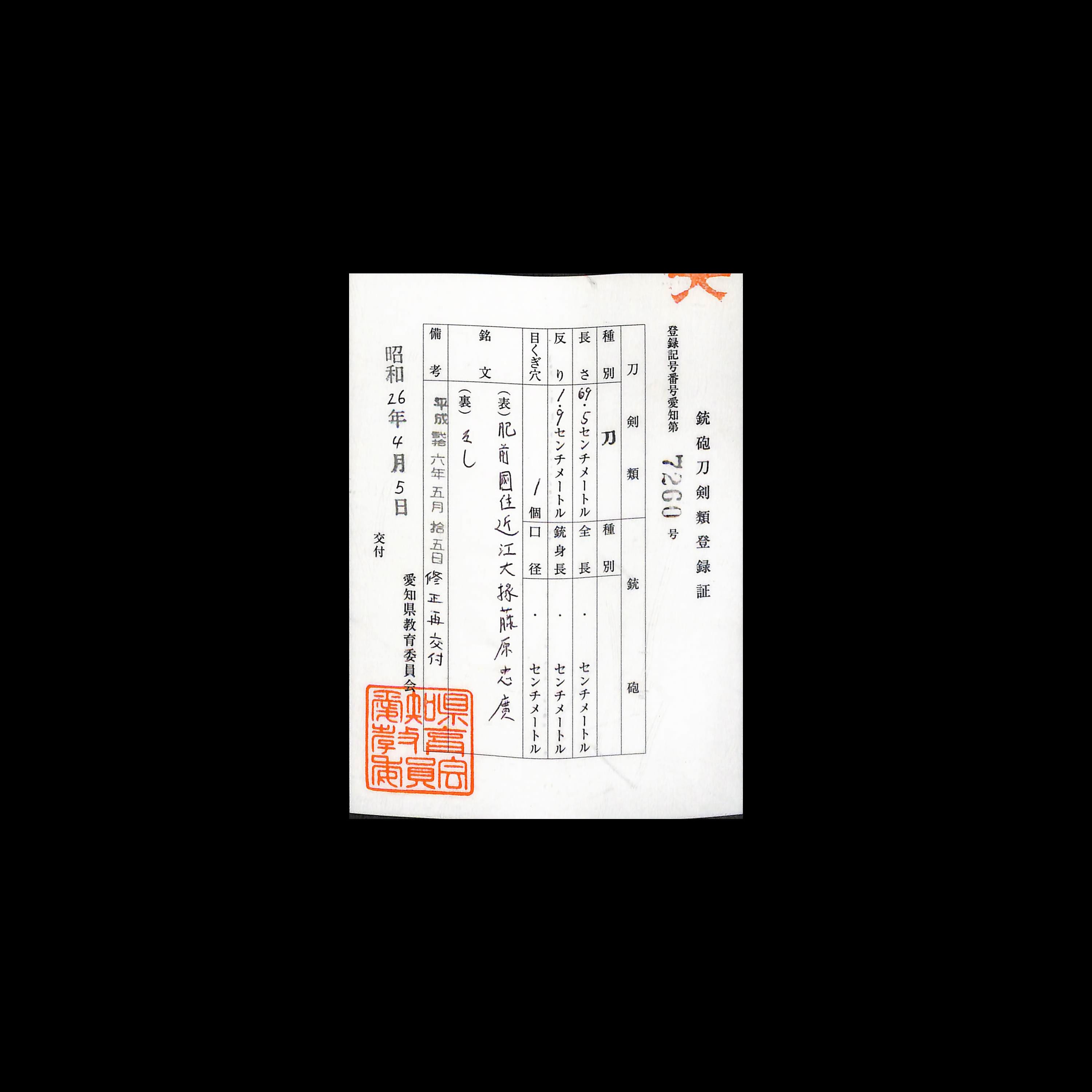

刀

肥前国住近江大掾藤原忠広

鑑定書:特別保存刀剣

時代:江戸時代

白鞘

青貝変塗半太刀拵付

鐔:桐紋菊透魚子地赤銅鐔

龍紋鯉口金具、鳳凰図太刀金具、仙人図鐺

寸法:

長さ:69.5cm

反り:1.9cm

元重:7mm

元幅:30.7mm

先重:4.2mm

先幅:20.4mm

近江大掾忠広は、「新刀の祖」と称される名工・埋忠明寿(うめただみょうじゅ)の門人であり、江戸時代における日本刀制作の最大流派のひとつ「肥前刀(ひぜんとう)」の実質的な開祖・初代忠吉の子として生まれました。

寛永九年(1632年)に父・忠吉が没した時、忠広はまだ十九歳の青年でしたが、すでに同年からその作刀が見られます。

これは生来の刀匠としての天分と技量に加え、初代忠吉の弟子たちの協力によって大いに助けられたことも大きな要因でした。

寛永十八年(1641年)に「近江大掾」の受領を許されて以降、元禄六年(1693年)に八十一歳で没するまで、およそ六十余年にわたり槌を振るい続け、多くの優品を遺しました。

忠広は肥前刀工の中でも最も多くの作品を残した名工として知られています。

刀

肥前国住近江大掾藤原忠広

鑑定書:特別保存刀剣

時代:江戸時代

白鞘

青貝変塗半太刀拵付

鐔:桐紋菊透魚子地赤銅鐔

龍紋鯉口金具、鳳凰図太刀金具、仙人図鐺

寸法:

長さ:69.5cm

反り:1.9cm

元重:7mm

元幅:30.7mm

先重:4.2mm

先幅:20.4mm

近江大掾忠広は、「新刀の祖」と称される名工・埋忠明寿(うめただみょうじゅ)の門人であり、江戸時代における日本刀制作の最大流派のひとつ「肥前刀(ひぜんとう)」の実質的な開祖・初代忠吉の子として生まれました。

寛永九年(1632年)に父・忠吉が没した時、忠広はまだ十九歳の青年でしたが、すでに同年からその作刀が見られます。

これは生来の刀匠としての天分と技量に加え、初代忠吉の弟子たちの協力によって大いに助けられたことも大きな要因でした。

寛永十八年(1641年)に「近江大掾」の受領を許されて以降、元禄六年(1693年)に八十一歳で没するまで、およそ六十余年にわたり槌を振るい続け、多くの優品を遺しました。

忠広は肥前刀工の中でも最も多くの作品を残した名工として知られています。